10/13(日)の朝、囀りの丘奥にサメビタキがいました。medaichiが現着するとカメラのお客様がすでにおられて、「これってサメビタキですか?」とおっしゃる・・・。ん~? 頭が黒いし嘴も短いので無茶苦茶サメっぽいW。

10/13(日)の朝、囀りの丘奥にサメビタキがいました。medaichiが現着するとカメラのお客様がすでにおられて、「これってサメビタキですか?」とおっしゃる・・・。ん~? 頭が黒いし嘴も短いので無茶苦茶サメっぽいW。

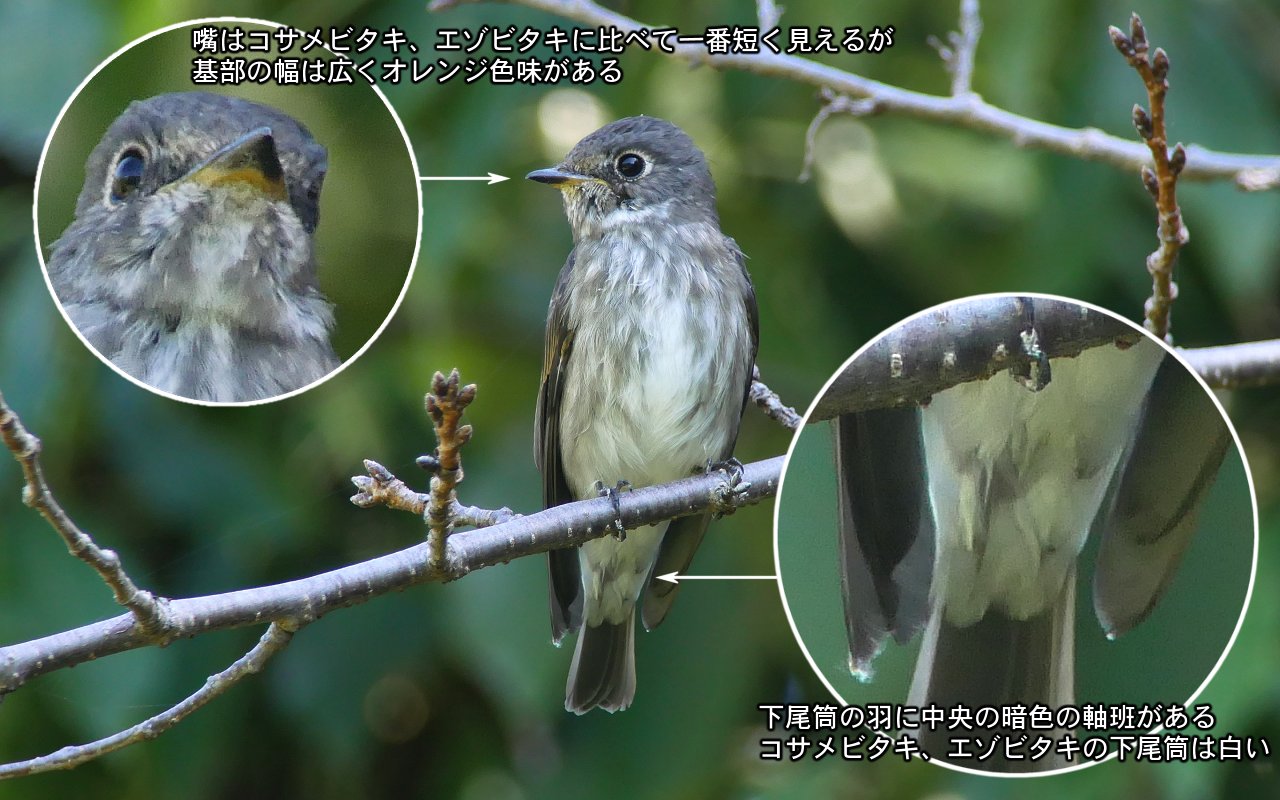

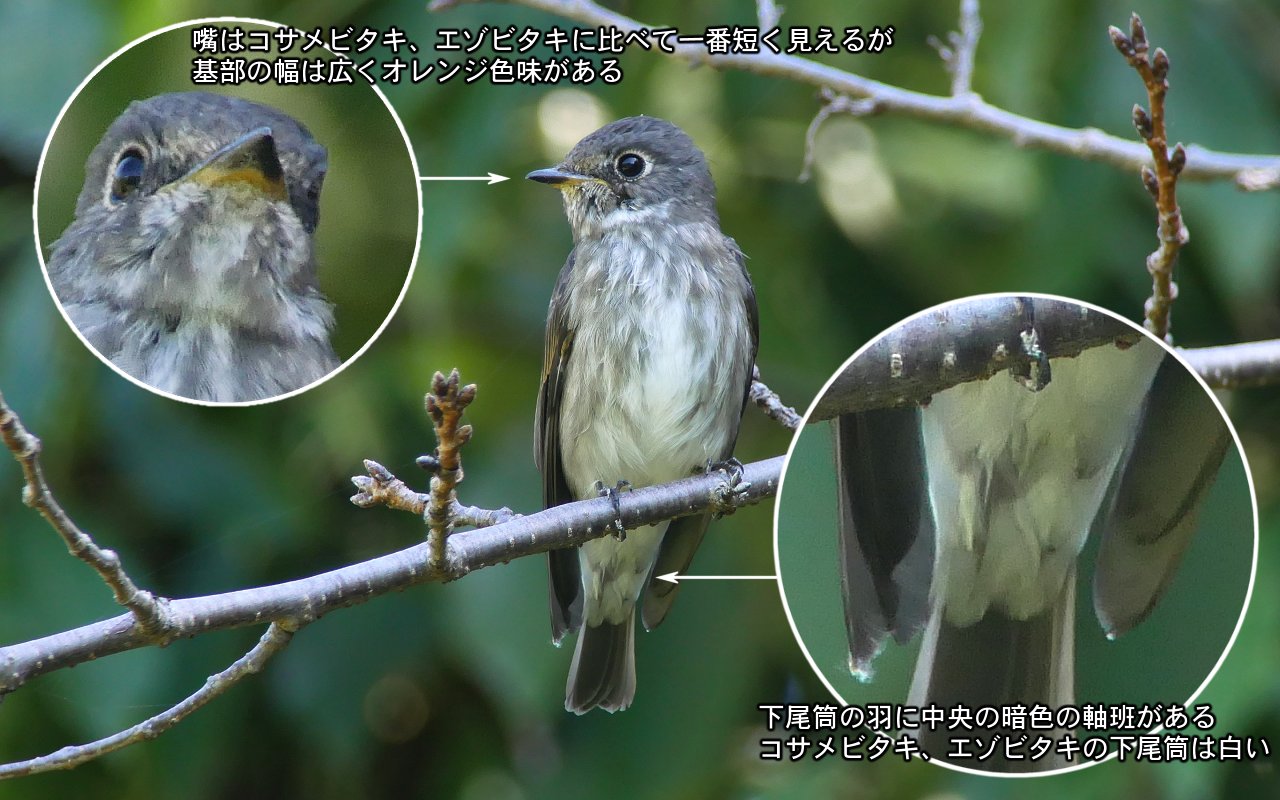

でも、そんなんじゃダメですよね。大阪南港野鳥園のお客様ならご存じのように、medaichiはサメビタキについては「下尾筒!! 下尾筒!!! 」と普段からわめき倒しておりますから、下尾筒の暗色の軸班が確認できんと「サメビタキやね~」と安心できんわけですね。

でも、そんなんじゃダメですよね。大阪南港野鳥園のお客様ならご存じのように、medaichiはサメビタキについては「下尾筒!! 下尾筒!!! 」と普段からわめき倒しておりますから、下尾筒の暗色の軸班が確認できんと「サメビタキやね~」と安心できんわけですね。

本サイトのコラムで「サメビタキ族3種の識別・・・」等という御大層な記事揚げちゃったもんで、まあ、medaichiはサメビタキから逃げられんつうことですねW。でもって、この子は結構写真を撮らせてくれたということもあり、今までに撮りためたサメビタキ族の写真にプラスして、本サイトの方も少し加筆してみることにします。

本サイトのコラムではサメビタキの胸の縦班については「縦班の強めに出る個体がいる・・・」位でお茶を濁していたんだけれど、「それじゃエゾビと区別つかんやないか~!! 」と怒られそうなんで、もうちょっと書き込むことに・・・。

本サイトのコラムではサメビタキの胸の縦班については「縦班の強めに出る個体がいる・・・」位でお茶を濁していたんだけれど、「それじゃエゾビと区別つかんやないか~!! 」と怒られそうなんで、もうちょっと書き込むことに・・・。

胸から脇の縦班についてエゾビタキとの区別は、サメビタキの場合はやや暗めの灰色の地にやや滲んだというかぼやけた不明瞭な暗色の縦班、エゾビタキは明るめの汚白色或いはバフ色かかった地にサメビタキに比べるとハッキリした暗色の縦班ってことで識別できそうです。

サメビタキは鳥類目録改定第7版に記載されているのは Muscicapa sibirica sibirica の1亜種だけやから中央アジア・インド・ヒマラヤあたりの亜種は気にせんでええっつうことなんやろうけど、それはそれで、縦班の差異は成幼に由来するのか個体差で片づけてええのんか浅学菲才なmedaichiにはまだよくわかりません。

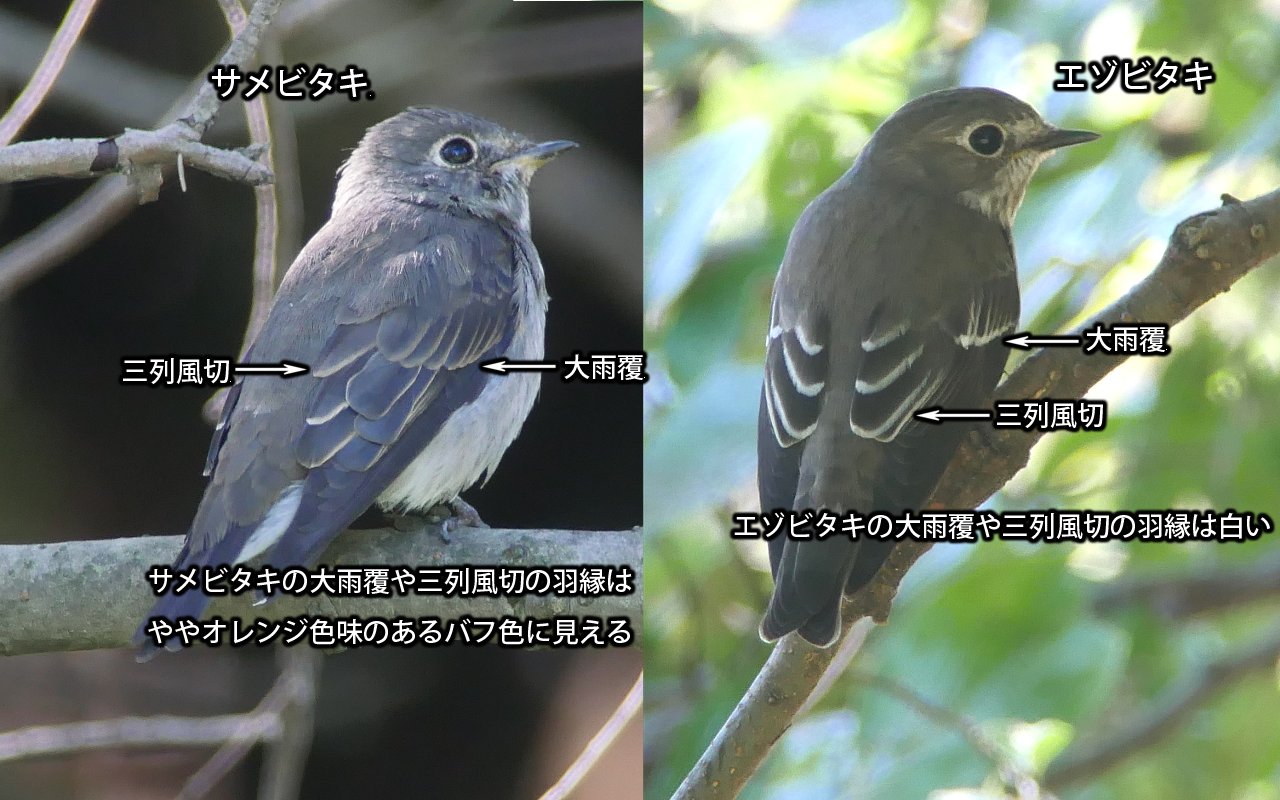

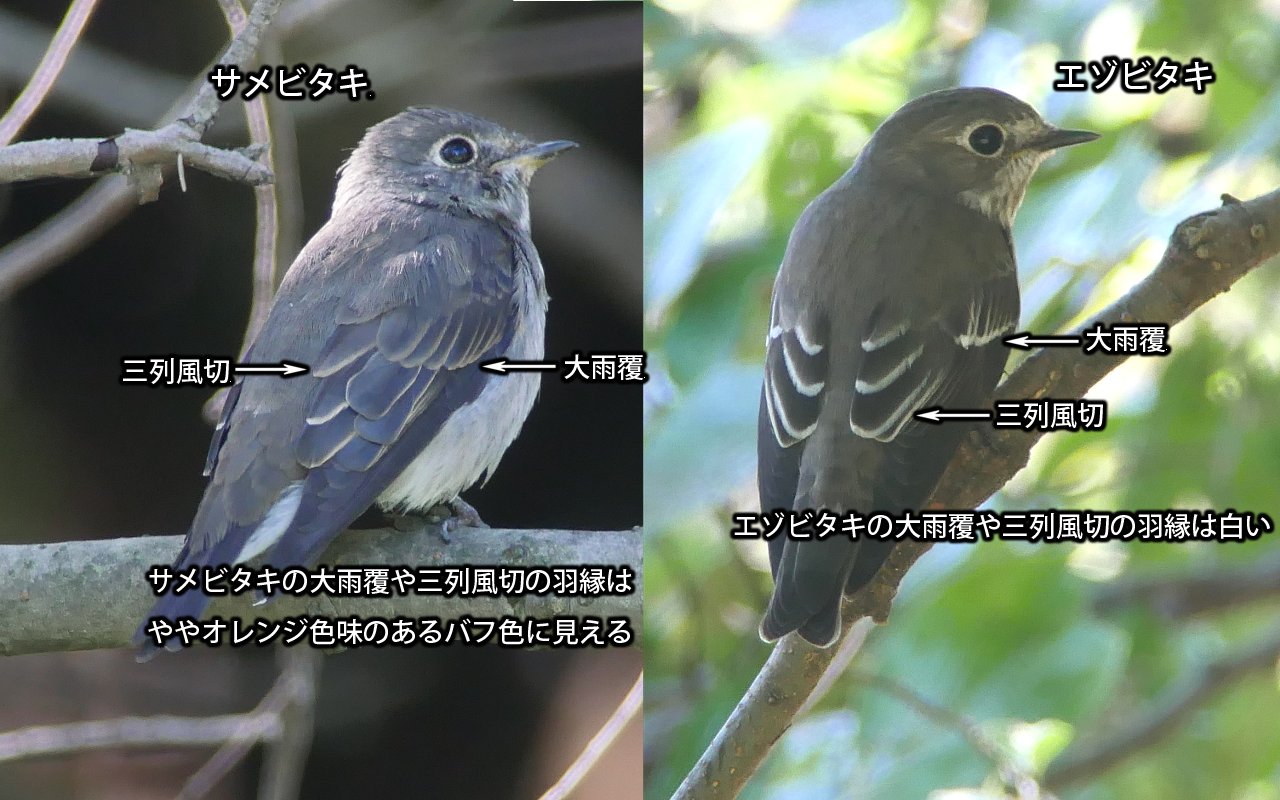

重箱の隅はいったん横に置いといて、本サイトのコラムの写真ではきちんと説明できんかった雨覆の羽縁の色について、使えそうな写真が撮れたので書いときます。エゾビタキの雨覆と三列風切の羽縁はおおむね白く見えます。サメビタキの大雨覆と三列風切の羽縁はわずかにオレンジ色がかったバフ色に見えるので背中からの写真には識別に使えそうです。

重箱の隅はいったん横に置いといて、本サイトのコラムの写真ではきちんと説明できんかった雨覆の羽縁の色について、使えそうな写真が撮れたので書いときます。エゾビタキの雨覆と三列風切の羽縁はおおむね白く見えます。サメビタキの大雨覆と三列風切の羽縁はわずかにオレンジ色がかったバフ色に見えるので背中からの写真には識別に使えそうです。

春にはこの辺りは摩耗して認められなくなりますが、まあ、春はエゾビおらんし間違うことは無いでしょうね。

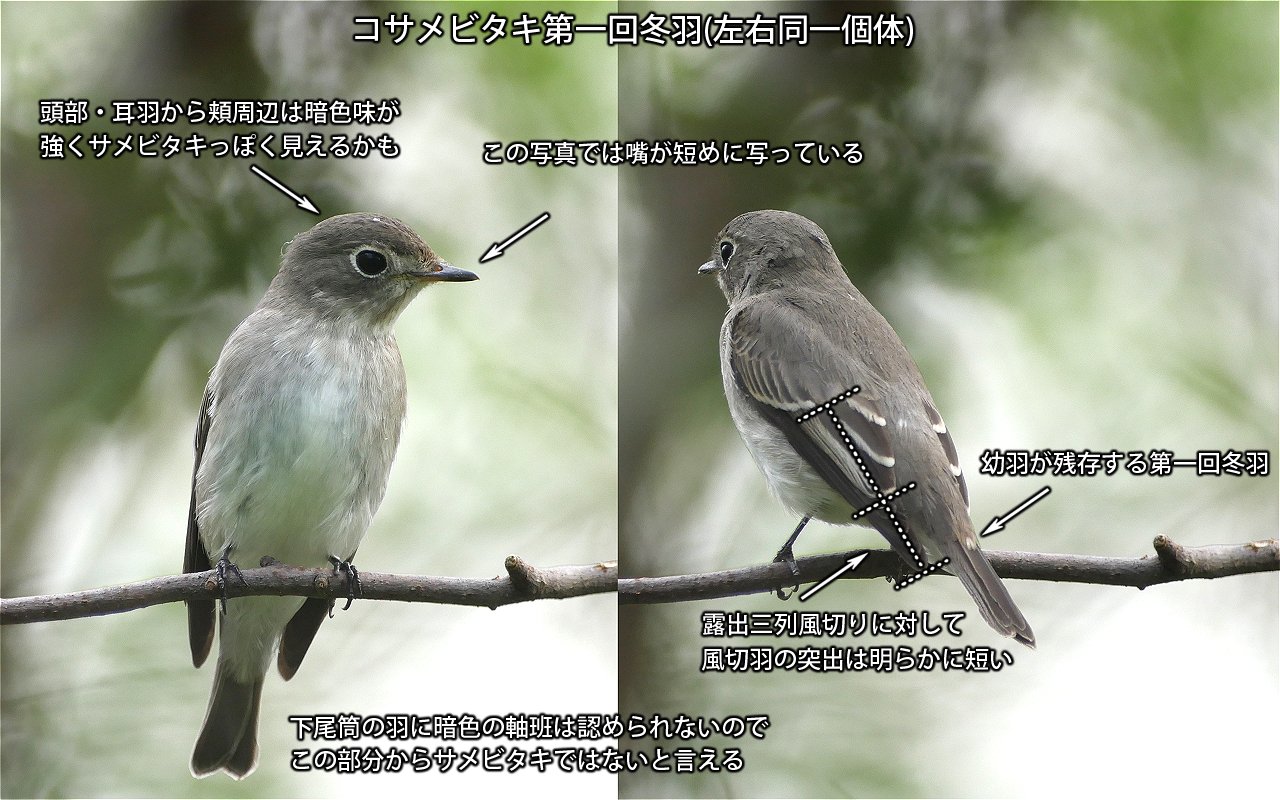

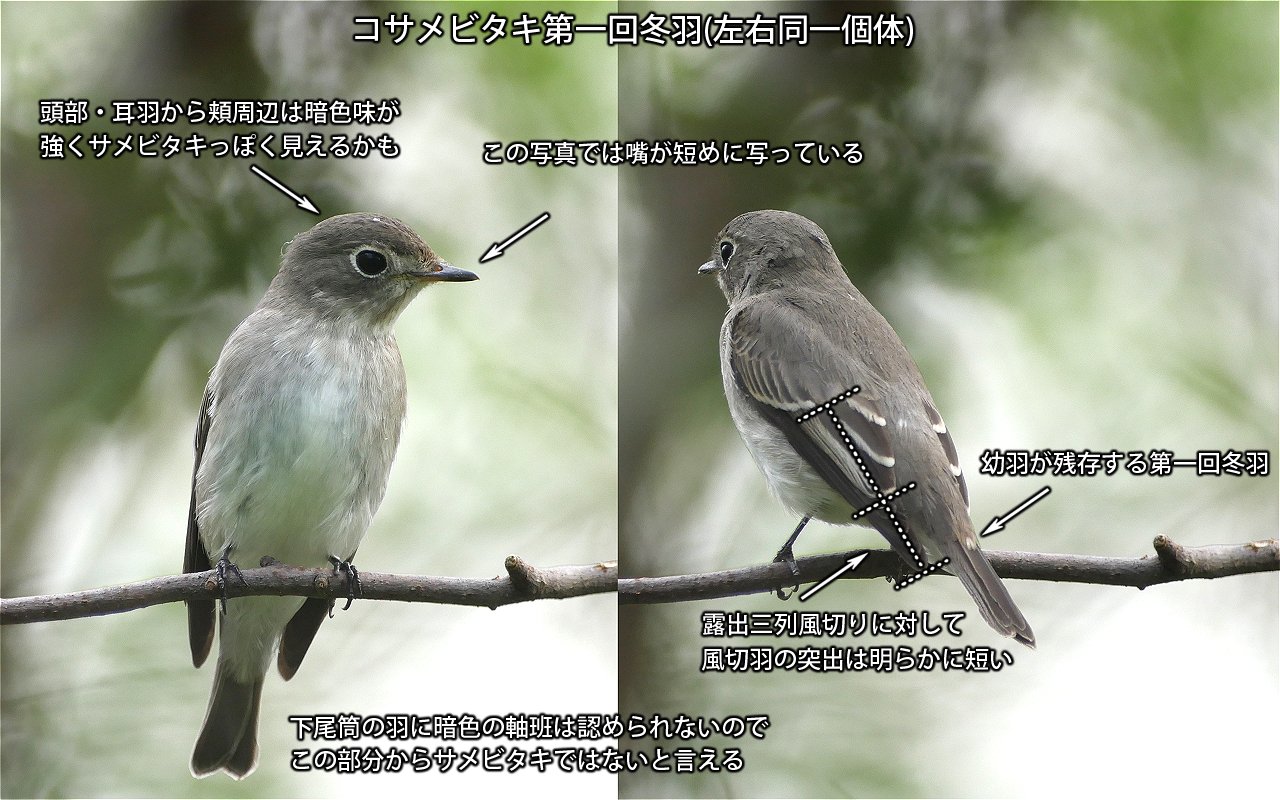

こっから先はまだ勉強してないんだけれど、秋口はよくこんな風な写真を見せられて「サメビですよねえ・・・」と良く聞かれます。普通コサメビタキの目先は白く抜けているのですが、気のせいかもしれんのですが第一回冬羽の子には顔が黒っぽく見える子がいるような・・・。幼羽ということなのだろうか? ご丁寧に嘴が短く写ってる写真とかW。

こっから先はまだ勉強してないんだけれど、秋口はよくこんな風な写真を見せられて「サメビですよねえ・・・」と良く聞かれます。普通コサメビタキの目先は白く抜けているのですが、気のせいかもしれんのですが第一回冬羽の子には顔が黒っぽく見える子がいるような・・・。幼羽ということなのだろうか? ご丁寧に嘴が短く写ってる写真とかW。

まあ、機会があればご紹介しているように、コサメビタキの初列風切は他の2種に比べてハッキリ短いので、下尾筒が写ってなくても背中から三列と風切が写っていれば何とか識別できますね。

medaichiが毎シーズン大型ツグミ類を撮影していた階段下の緑道が、隣接する空地の整備で樹木が間引かれて少し明るくなってしまった。なもんで秋から大型ツグミ類が撮りにくかったので、冬の間に植栽内でよさそうな所、少し開けた林床部を選んでおいた。

medaichiが毎シーズン大型ツグミ類を撮影していた階段下の緑道が、隣接する空地の整備で樹木が間引かれて少し明るくなってしまった。なもんで秋から大型ツグミ類が撮りにくかったので、冬の間に植栽内でよさそうな所、少し開けた林床部を選んでおいた。