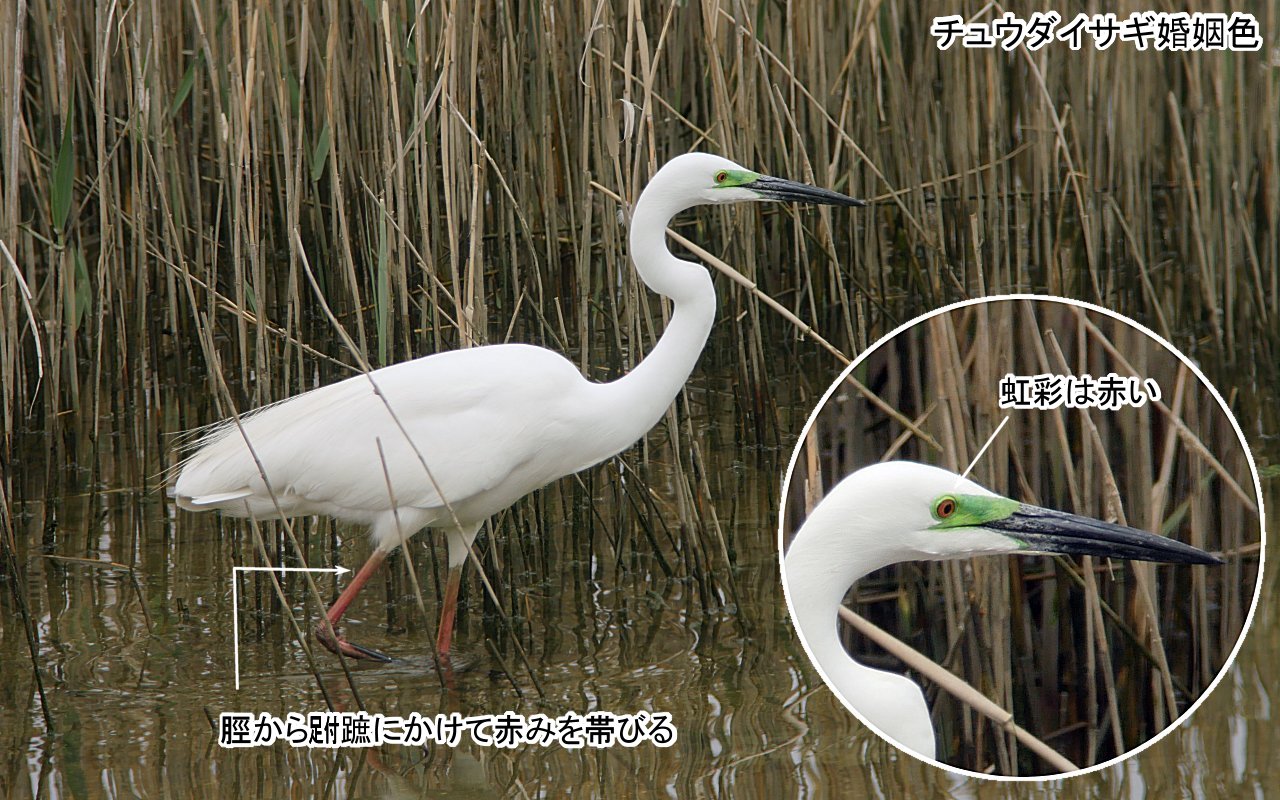

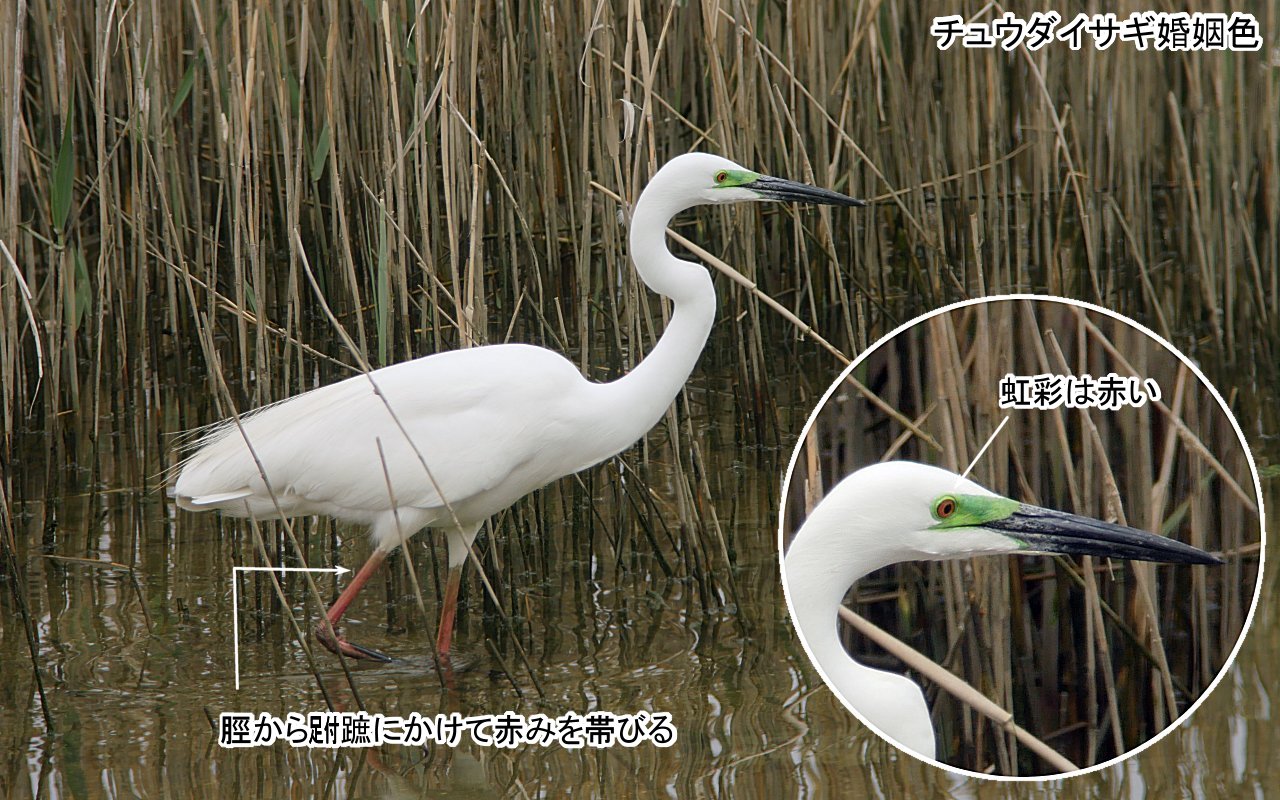

今季の渡りも一段落、写真整理を怠けていたmedaichiは、撮り貯めた写真を片端からチェックしながら、ネタ探しを・・・。 4月23日(火)のフォルダを見ていたら思い出したのが左の画像。双眼鏡で南池をチェックしていたmedaichiに、親切なお客様が「ダイサギのキレイな婚姻色のがいますよ~」って、スコープをみせてくれました。「んっ? 夏羽やけど、婚姻色というほどのものでは・・・?」 個体が変わってるかもしれんので、勝手にスコープを動かすと、いました、いました赤い子が・・・

今季の渡りも一段落、写真整理を怠けていたmedaichiは、撮り貯めた写真を片端からチェックしながら、ネタ探しを・・・。 4月23日(火)のフォルダを見ていたら思い出したのが左の画像。双眼鏡で南池をチェックしていたmedaichiに、親切なお客様が「ダイサギのキレイな婚姻色のがいますよ~」って、スコープをみせてくれました。「んっ? 夏羽やけど、婚姻色というほどのものでは・・・?」 個体が変わってるかもしれんので、勝手にスコープを動かすと、いました、いました赤い子が・・・

そう、チュウダイサギの婚姻色というと最近の図鑑では、虹彩と脛から跗蹠は赤みを帯び、さらに目先の裸出部の色彩が濃くなることに言及していることが多いですね。ことさら「最近の図鑑・・・」等と言いましたのは、30年位前は、例えば野鳥の会のフィールドガイド初版などでも、婚姻色の記述はありませんでした。さすがに文一総合出版のBIRDER誌の前身の「日本の生物」1991/5月号の特集記事には婚姻色について言及されていましたが、虹彩については記述がありません。

1999年のCOLLINS:BIRD GUIDEなどでは「courtship」と表現されていて和訳すると「求愛期間・・・」という意味合いで「婚姻色」が出てきました。日本の図鑑でも2000年以降の図鑑には記述され、つがいの形成期から繁殖期の前期にかけて見られる特徴的な色合いとされています。

チュウダイサギの場合、夏羽は嘴が黒くなり,目先も黄緑色を帯びる。胸や肩から長い飾り羽が生じるとされる。婚姻色では目先の色が濃くなり,黄色かった虹彩は赤くなり、脛から跗蹠にかけても赤みを帯びるということですね。

サギの換羽は早くて4月の初旬には、群れの中に上の写真のような夏羽の個体がいますが群れで複数個体いる場合、個々の個体を見ていくと色々と興味深いものです。

サギの換羽は早くて4月の初旬には、群れの中に上の写真のような夏羽の個体がいますが群れで複数個体いる場合、個々の個体を見ていくと色々と興味深いものです。

夏羽への移行って部分で、嘴の黒化と目先の青緑色化について注目すると、中央の個体をみると嘴の黒化は嘴先端から進行していくように見えます。前述の文一総合出版のBIRDER誌の前身の「日本の生物」1991/5月号の特集記事には、この黒化の進行は1週間位で完了すると述べられています。

夏羽への移行って部分で、嘴の黒化と目先の青緑色化について注目すると、中央の個体をみると嘴の黒化は嘴先端から進行していくように見えます。前述の文一総合出版のBIRDER誌の前身の「日本の生物」1991/5月号の特集記事には、この黒化の進行は1週間位で完了すると述べられています。

右の個体を見ると嘴の黒化は完了していますが、目先の色の青緑化は進行中、それも目元から眼先にかけて進んでいくように見えます。ちなみに上の画像は同じ群れにいた別々の個体ですので、夏羽への移行は短時間で進行しますが、個体差があり観察できる期間はけっこうありそうです。

その後、夏羽の羽衣に変わった個体から、脛から跗蹠にかけて赤みを帯び、婚姻色が出始めると言っていいでしょうね。上の個体ではまだ虹彩は黄色のままです。

その後、夏羽の羽衣に変わった個体から、脛から跗蹠にかけて赤みを帯び、婚姻色が出始めると言っていいでしょうね。上の個体ではまだ虹彩は黄色のままです。

冒頭で紹介した子が展望塔の前にきてくれました。膝から跗蹠にかけての赤みに加えて、虹彩が赤味を帯びているのがわかります。婚姻色とは繁殖前期の一時期、(medaichiはつがい形成期と思っています) 短期的に生じる体色の変化と思っています。この後、繁殖地のサギ山に移動し、巣作りから抱卵・育雛と進んでいくと、このような色合いは早くも観られなくなります。

冒頭で紹介した子が展望塔の前にきてくれました。膝から跗蹠にかけての赤みに加えて、虹彩が赤味を帯びているのがわかります。婚姻色とは繁殖前期の一時期、(medaichiはつがい形成期と思っています) 短期的に生じる体色の変化と思っています。この後、繁殖地のサギ山に移動し、巣作りから抱卵・育雛と進んでいくと、このような色合いは早くも観られなくなります。

上の写真は6月30日の撮影ですが、これから婚姻色へというよりは、地域差はあるとは思われますが、この時点で繁殖を終えた成鳥ですでに冬羽へ移行が始まっている個体と考えたほうがよさそうです。実際、サギ山などで見ると、まだ雛に給餌している親鳥も、このような羽衣の個体がすでに観察できます。

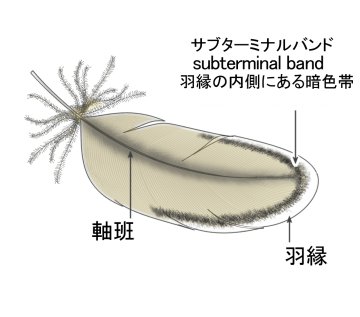

先日のコオバシギの記事で、コオバシギ幼羽のサブターミナルバンドの紹介をしたら、お問い合わせを何件かいただいたので記事にしておきます。サブターミナルバンド(subterminal band)は羽毛の模様なんだけど、図鑑などでは「羽毛の縁近くにある,濃い線でできた帯状の模様。コオバシギ・オジロトウネン・モズの幼羽などにある。」とあります。

先日のコオバシギの記事で、コオバシギ幼羽のサブターミナルバンドの紹介をしたら、お問い合わせを何件かいただいたので記事にしておきます。サブターミナルバンド(subterminal band)は羽毛の模様なんだけど、図鑑などでは「羽毛の縁近くにある,濃い線でできた帯状の模様。コオバシギ・オジロトウネン・モズの幼羽などにある。」とあります。

写真のコオバシギの肩羽と雨覆を確認していただければ、左のイラストのような暗色の帯を見て取っていただけたかと思います。要は羽縁の内側、少し手前にある暗色の帯のような模様のことですね。

写真のコオバシギの肩羽と雨覆を確認していただければ、左のイラストのような暗色の帯を見て取っていただけたかと思います。要は羽縁の内側、少し手前にある暗色の帯のような模様のことですね。

今季の渡りも一段落、写真整理を怠けていたmedaichiは、撮り貯めた写真を片端からチェックしながら、ネタ探しを・・・。 4月23日(火)のフォルダを見ていたら思い出したのが左の画像。双眼鏡で南池をチェックしていたmedaichiに、親切なお客様が「ダイサギのキレイな婚姻色のがいますよ~」って、スコープをみせてくれました。「んっ? 夏羽やけど、婚姻色というほどのものでは・・・?」 個体が変わってるかもしれんので、勝手にスコープを動かすと、いました、いました赤い子が・・・

今季の渡りも一段落、写真整理を怠けていたmedaichiは、撮り貯めた写真を片端からチェックしながら、ネタ探しを・・・。 4月23日(火)のフォルダを見ていたら思い出したのが左の画像。双眼鏡で南池をチェックしていたmedaichiに、親切なお客様が「ダイサギのキレイな婚姻色のがいますよ~」って、スコープをみせてくれました。「んっ? 夏羽やけど、婚姻色というほどのものでは・・・?」 個体が変わってるかもしれんので、勝手にスコープを動かすと、いました、いました赤い子が・・・

サギの換羽は早くて4月の初旬には、群れの中に上の写真のような夏羽の個体がいますが群れで複数個体いる場合、個々の個体を見ていくと色々と興味深いものです。

サギの換羽は早くて4月の初旬には、群れの中に上の写真のような夏羽の個体がいますが群れで複数個体いる場合、個々の個体を見ていくと色々と興味深いものです。