先日来、ウミアイサの♂が入ってくるようになりました。当ブログや本サイトのお客様にはお気づきの方もおられるかもしれませんが、medaichiはアイサ類を見つけると反射的にパタパタ写真、つまり、翼上面の見える写真を撮る性癖があります。野鳥園ではミコアイサとウミアイサは例年観察されますが、カワアイサは2014年11月に記録があるだけです。ですが、翼上面の羽衣の様子、小中雨覆から大雨覆・次列風切にかけての様子が、とくにウミアイサ・カワアイサ・コウライアイサ等のアイサ類の性別・年齢の識別に役立つからです。

先日来、ウミアイサの♂が入ってくるようになりました。当ブログや本サイトのお客様にはお気づきの方もおられるかもしれませんが、medaichiはアイサ類を見つけると反射的にパタパタ写真、つまり、翼上面の見える写真を撮る性癖があります。野鳥園ではミコアイサとウミアイサは例年観察されますが、カワアイサは2014年11月に記録があるだけです。ですが、翼上面の羽衣の様子、小中雨覆から大雨覆・次列風切にかけての様子が、とくにウミアイサ・カワアイサ・コウライアイサ等のアイサ類の性別・年齢の識別に役立つからです。

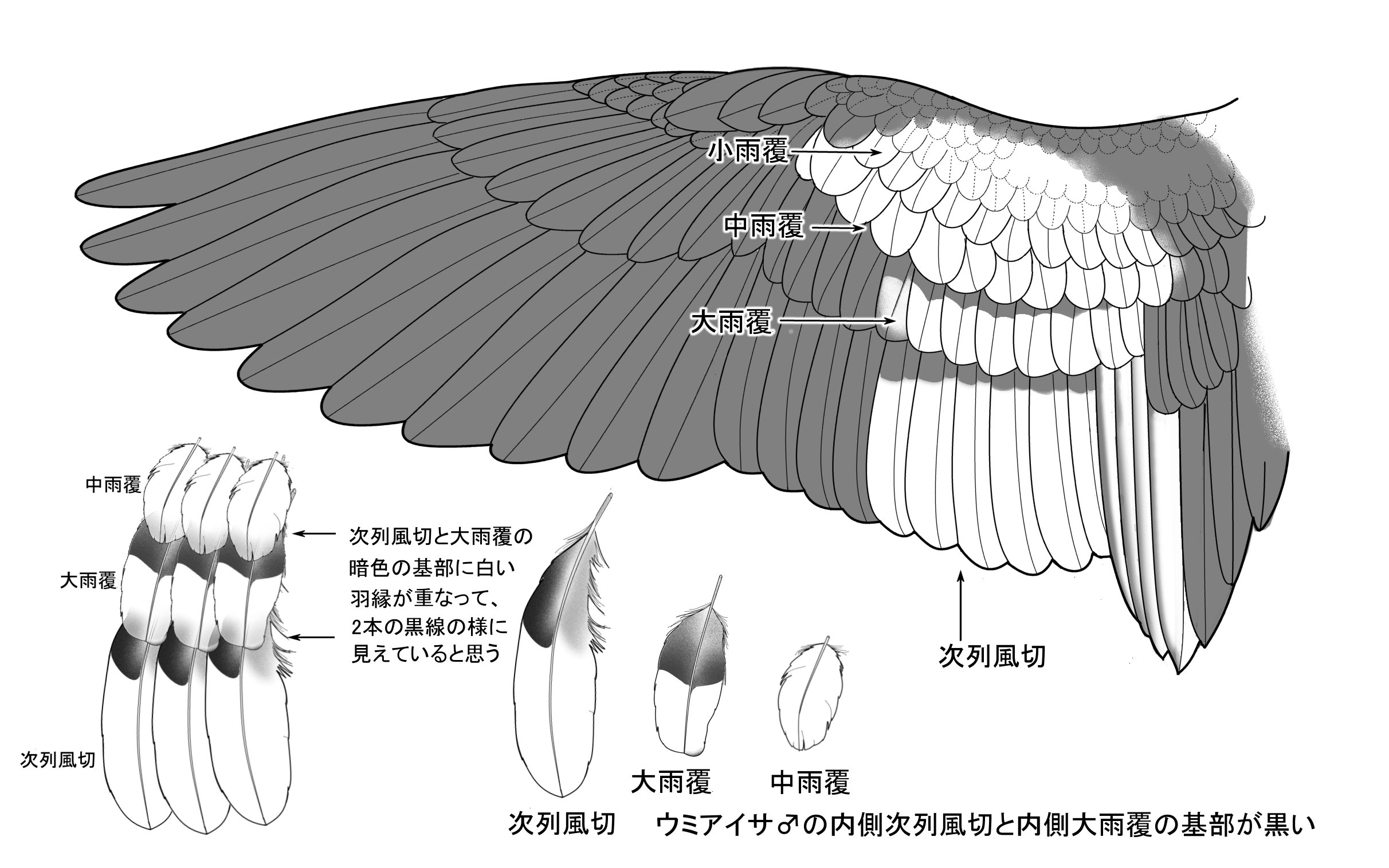

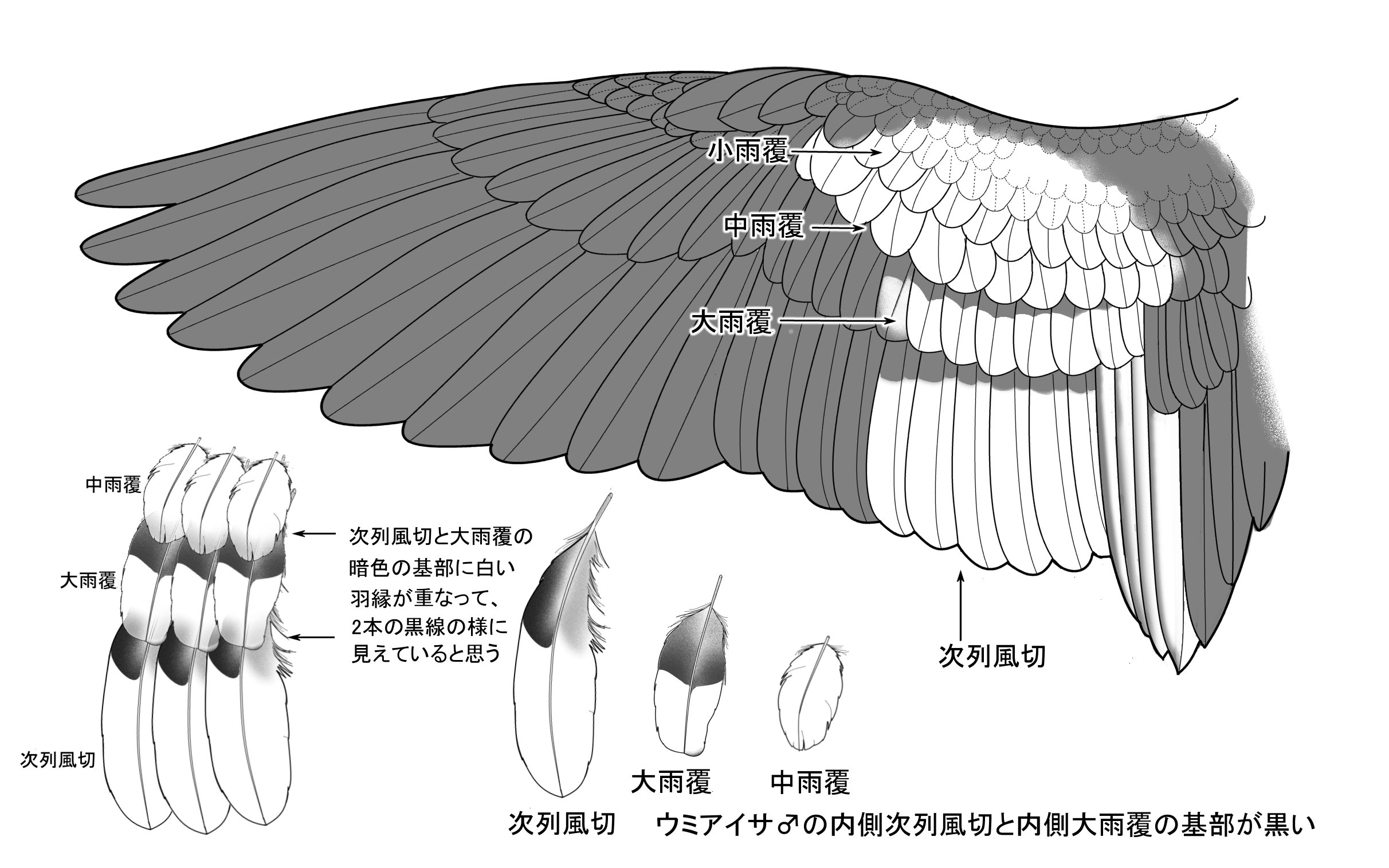

今日はウミアイサの成鳥♂についてのお話ですが、ウミアイサ♂adの翼上面について、medaichiらもお客様に説明するときは「風切が黒くて、小雨覆から次列風切に至る白色部に黒横線が2本ありますう。」みたいな説明をしてました。まあ実際その通りだし図鑑の解説もそんなもんです。例えば例をあげると

今日はウミアイサの成鳥♂についてのお話ですが、ウミアイサ♂adの翼上面について、medaichiらもお客様に説明するときは「風切が黒くて、小雨覆から次列風切に至る白色部に黒横線が2本ありますう。」みたいな説明をしてました。まあ実際その通りだし図鑑の解説もそんなもんです。例えば例をあげると

H社の図鑑・・・初列風切・雨覆は黒く、他の部分は白色で2本の黒線が見える Y社の図鑑・・・翼上面の白い部分に2本の黒い線が出る B社の図鑑・・・白色部には2本の黒い横線ががある 著名なカモ識別図鑑・・・飛翔図の♂brの解説に「白い雨覆いに黒線が2本出る」 ネット上のサイトでは「大雨覆と中雨覆先端の暗色部が作る2本の暗色線云々・・・」

でもってmedaichiは以前から「ん~羽衣の、羽根の何処が黒いねん? 普通やったら”大雨覆先端のバフ色班”みたいに書くやろう・・・」と思っておりました。だんだんお話が重箱の隅と化してきましたので、良い子の皆さんはここらへんで読み飛ばしてくださいね。

さて、重箱の隅の続きを行ってみましょうか。ヨーロッパの鳥の羽根関係のサイトを探すと簡単に解決しました。以前描いたカモ類の翼のイラスト描きかけがあったのでチョイとアイサに見えるように誤魔化し・・・いや修正して図解してみました。写真の写り方で想定してはいたのですが、要はウミアイサ♂adの翼上面の黒色部分は、内側次列風切の基部と内側大雨覆の基部が黒かったのですね。左下の図のように重なって見えるんでしょう。ちなみに上の図は雰囲気だけ伝わるように描いたものですから多少不正確だから参考程度で・・・

図鑑なんかは紙面も限られていて写真・イラストに解説文の字数も限られるから、まあ、しょうがないっちゃ~しょうがないんだろうけど、読者に「大雨覆と中雨覆の先端が黒くて・・・」みたいな誤解をさせる可能性はないこともないですねえ。もっとも図鑑や他のサイトの孫引きなら「白色部に2本の黒線が・・・」位でやめといたらいいんですけどね。

本日の重箱の隅は「ウミアイサの翼上面の黒線」でした。ん~、けっこう尺が撮れましたW

今朝はウミアイサの♂♀が展望塔近くに来てくれた。雲が厚くて少々暗かったのですが贅沢は言ってられんのでお仕事することに・・・。♂♀ともにしきりに潜水してはなにやら捕らえています。「ウミアイサの嘴には細かい歯状突起がならんでいて、捕らえた魚を逃がさないように特化して・・・云々」というようなお話もよく耳にしますが、いれば甲殻類も食べますね。

今朝はウミアイサの♂♀が展望塔近くに来てくれた。雲が厚くて少々暗かったのですが贅沢は言ってられんのでお仕事することに・・・。♂♀ともにしきりに潜水してはなにやら捕らえています。「ウミアイサの嘴には細かい歯状突起がならんでいて、捕らえた魚を逃がさないように特化して・・・云々」というようなお話もよく耳にしますが、いれば甲殻類も食べますね。 medaichiは↑の段のように鳥がなにか捕らえるとシャッタを切る習性がありますが、アイサ類だとパタパタにも反射でシャッタを・・・。暗くてシャッタ速度が上がらずてこずりましたが、なんとか使えそうなのが1枚。そうですね、以前書いたウミアイサ♂の翼上面の白色部にある2本の黒線の部位のお話のことです。

medaichiは↑の段のように鳥がなにか捕らえるとシャッタを切る習性がありますが、アイサ類だとパタパタにも反射でシャッタを・・・。暗くてシャッタ速度が上がらずてこずりましたが、なんとか使えそうなのが1枚。そうですね、以前書いたウミアイサ♂の翼上面の白色部にある2本の黒線の部位のお話のことです。 以前描いた怪しげなイラストをもちだすと、ウミアイサ♂の翼上面の白色部にある2本の黒線の羽衣における部位は、内側次列風切の基部と内側大雨覆の基部だということです。しっかりした写真が撮れれば信憑性が揚がるってもんです。

以前描いた怪しげなイラストをもちだすと、ウミアイサ♂の翼上面の白色部にある2本の黒線の羽衣における部位は、内側次列風切の基部と内側大雨覆の基部だということです。しっかりした写真が撮れれば信憑性が揚がるってもんです。