| |

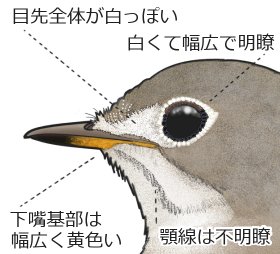

コサメビタキ |

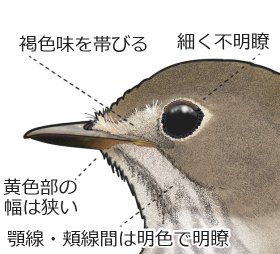

エゾビタキ |

サメビタキ |

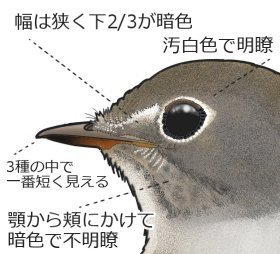

| アイリング |

白くて太い |

汚白色で細く不明瞭 |

汚白色で細いが明瞭 |

| 目先の淡色部 |

広くて白っぽい |

褐色味を帯びる |

幅も狭くより暗色 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

アハハ、結局、手持ちの写真じゃうまく説明できないので、イラスト描くハメに…。この稿のためだけの描きおろしって、3時間かかったし… |

| |

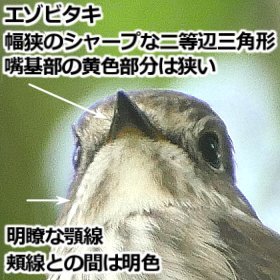

| 嘴 |

基部の狭い膨らんだ二等辺三角

下嘴基部は黄色 |

鋭い二等辺三角形・下嘴の黄色味は狭い |

先端部のシャープな正三角に見え

三種で一番短い。下嘴の黄色味は狭め |

| 喉 |

顎線は不明瞭で喉下は白く見える |

顎線と頬線の間が明るく明瞭 |

顎線から頬にかけて暗色で不明瞭 |

| |

|

|

|

| 下面の胸・脇 |

淡い灰褐色 |

白地・灰褐色の明瞭な縦斑 |

曖昧な暗色班・不明瞭な縦班個体もいる |

| |

頁頭の画像参照 |

サメビタキ下尾筒の

暗色軸班 |

|

サメビタキ下尾筒の暗色軸班について

管理人の観察した範囲では、サメビタキの顎線と頬線の間は、淡色に見える個体もいますので注意が必要です。また、サメビタキは胸の不明瞭な縦班がぼやけた個体もいますが、縦班がかなり強めに出ている個体もいるので、エゾビタキと見間違える場合があります。こんな場合は、サメビタキの下尾筒の暗色の軸班を思い出してください。

下尾筒は上尾筒とともに尾羽をはさみ支える羽ですが、サメビタキの下尾筒には暗色の軸班が必ずあります。(左写真参照) ただ、体側の方からみると白色部に隠されている場合があります。この暗色班は近ければ双眼鏡で見えますし、写真の場合はサメビタキである確実な決め手になるでしょう。 |

| ※左の写真1920×1440を貼っておきます。150517samebitaki3 |

|

| |

|

サメビタキはたいてい胸から脇にかけて左の写真の様に不明瞭なぼやけた縦班があるが、上の写真の様な縦班の強い個体がいる。いずれも下尾筒には暗色の縦班が必ずあるので識別はできるんだが・・・。サメビタキは幼羽では褐色の班が密にある。幼鳥は秋の渡りの前に体羽を換羽して第一回冬羽になるわけだが、胸脇が暗色の個体がいるから、幼羽の特徴を残しているといえるのかもしれない。

YK社の写真図鑑に、第一回冬羽の場合胸脇の暗褐色の縦班が成鳥より強めに出るとの記載があるので、縦班の強く出ているものは第一回冬羽、春なら第一回夏羽の可能性があるということだろう。 |

|

| |

| 上面 |

3種でもっとも灰色味が強い |

褐色味が強い灰褐色 |

暗めの灰褐色 |

| 大雨覆・三列風切 |

大雨覆・三列風切の羽縁は汚白色 |

大雨覆・三列風切の羽縁は白い |

大雨覆・三列風切の羽縁はバフ色 |

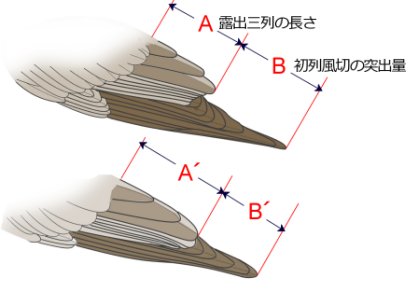

| 初列風切の突出 |

露出三列風切より短い

初列の翼端は尾羽の1/2以下 |

露出三列風切と同じか、より長い

初列の翼端は尾羽の1/2を超える |

露出三列風切と同じか、より長い

初列の翼端は尾羽の2/3 |

| |

|

|

|

| |

上の3枚の写真は、大雨覆や露出三列風切の羽縁がはっきりするように、秋の第一回冬羽と

思われる写真ばかりを使っています。春の渡りでは羽縁は摩耗して見えないか、細くめだたな

くなっていますから違って見えるとおもいます。 |

|

| |

|

| エゾビタキは秋の渡りではよく観察されているのですが、野鳥園でも春の渡りの観察例が少なく。管理人は写真を持っていません。 |

|

|

| |

|

|

|

| サメビタキとエゾビタキの大雨覆・三列風切りの羽縁の色 |

|

| |

サメビタキとエゾビタキの大雨覆・三列風切りの羽縁の色

大雨覆・三列風切りの羽縁の色について、使えそうな写真が撮れたので書いときます。エゾビタキの雨覆と三列風切の羽縁はおおむね白く見えます。サメビタキの大雨覆と三列風切の羽縁はバフ色で第一回冬羽では僅かにオレンジ色がかって見えるので背中からの写真には識別に使えそうです。まあ、微妙な色合いなのでコントラストが強い場合は飛んでしまうことが多いので、他の特徴とあわせて比較すればいいと思います。 |

| |

|

primary projection

(初列風切の突出) |

欧米の図鑑などで、難しい種の識別によく出てくる言葉でprimary projection(初列風切の突出)というのがあります。この場合、三列風切に対して初列がどれだけ突出・長いかを比較しています。シギチ等では尾羽からの出具合を見る場合もあります。

捕獲して計測するならともかく、写真の場合、撮影する角度や野鳥の姿勢によって見え方は大きく変わりますから、あまり拘泥しないほうが良いでしょう。コサメビタキの初列の突出が短いことは解かりやすいと思いますが、何カットも。撮影して比較できるならともかく、あとは目安程度と考えて、他の識別点と総合して判定すればよいのではないでしょうか。 |

| |

|

| |

さて、本稿は皆さんのお役にたてたでしょうか? 何人かのお客様からリクエストを頂戴していますし、これから本稿の様な記事は、「おまけ記事」から昇格してtopからリンクを貼って、お読みいただけるようにします。また、新たな知見、データが出たときは随時、加筆訂正いたしますので、あらかじめご了承ください。 |

| |

| 蛇足的余談 |

野鳥図鑑の解説等でよく使われている色を表す言葉で「バフ色」ってありますが、野鳥関係の人以外でも使うんでしょうかね。この「バフ」は英語のbuffで、水牛や鹿の揉み皮の色という意味です。概ね左の様な「淡い黄土色」とでも言える色の事です。直訳すれば「獣皮色」となるのかな?

どうせこの辺の訳語は、欧米の図鑑の直訳だろうし、「限られた字数の解説だから、そのまま使っちゃえ…」 みたいなノリで来てるんでしょうね。皮は鞣すと革になりますから、ファッション業界のパフ色は、もう少し赤みかかったヌメ革みたいな色だそうです。ん~、なぁ~んか、微妙に信憑性に欠ける気配が…。 野鳥図鑑の解説等でよく使われている色を表す言葉で「バフ色」ってありますが、野鳥関係の人以外でも使うんでしょうかね。この「バフ」は英語のbuffで、水牛や鹿の揉み皮の色という意味です。概ね左の様な「淡い黄土色」とでも言える色の事です。直訳すれば「獣皮色」となるのかな?

どうせこの辺の訳語は、欧米の図鑑の直訳だろうし、「限られた字数の解説だから、そのまま使っちゃえ…」 みたいなノリで来てるんでしょうね。皮は鞣すと革になりますから、ファッション業界のパフ色は、もう少し赤みかかったヌメ革みたいな色だそうです。ん~、なぁ~んか、微妙に信憑性に欠ける気配が…。

ここまで、管理人は自宅で原稿書いていて、ふと、「おおっ、我が家にも獣がいるやんか!!」と思い出し、危険を察知したのか、逃げるワンコ(管理人家のワンコはレギュラーのダックス)を無理やり捕まえて、おやつでなだめながら皮膚を観察すると、灰色かかった青黒い冴えない色でした(W)

「ヒトでも皮膚の色は様々だし、一口に獣って言ったって皮膚の色は色々あっておかしくないよなぁ~…」と俄かに探究心を掻き立てられた管理人ではありますが、肉食獣は論外としても、草食獣でも大型のものではちょっと危険が伴いそうです。そんなわけで、このネタは、ここまでってことで…。奈良公園の鹿の皮膚なんか見に行っちゃダメですよ。怪我しても管理人は責任を負いかねますから。 |

|

|